「税金」と聞いて何をイメージするだろうか?

日本国民には、国民の3大義務が存在する。

「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の義務の3つだ。

今回はこの「納税の義務」について考えてみたい。

日本国憲法第30条には、「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と定められている。

スマホデビューにおすすめのコースが登場!格安SIM・格安スマホへの乗り換えはOCN モバイル ONE|ドコモのエコノミーMVNO

<憲法とは?>

憲法はどういうものかというと、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた(最高法規)決まり事である。すなわち、国(政府)が暴走するのを防ぎ、国民の権利や自由を保全する為に存在する。そしてこの憲法を変える為には、日本国憲法第96条に従い、衆議院、参議院の総議員3分の2以上の賛成による国会の発議及び国民投票が必要という極めて厳しい要件を定めている。

我々が日本で生活していく為には、日本国憲法は避けてとおれないものであり、そして国民の3大義務の一つである「納税の義務」も避けてとおれないものである。

<税金とは?>

税金は、社会福祉や公共事業、教育、科学振興、防衛費、地方交付税交付金、国債の利払い・償還、政府開発援助(ODA)等、開発途上国の自立支援をする為の歳費、その他等に活用されている。

ここでふと疑問が生じる。我々は稼いだお金のうち、どのくらいを税金として納税しているのか?

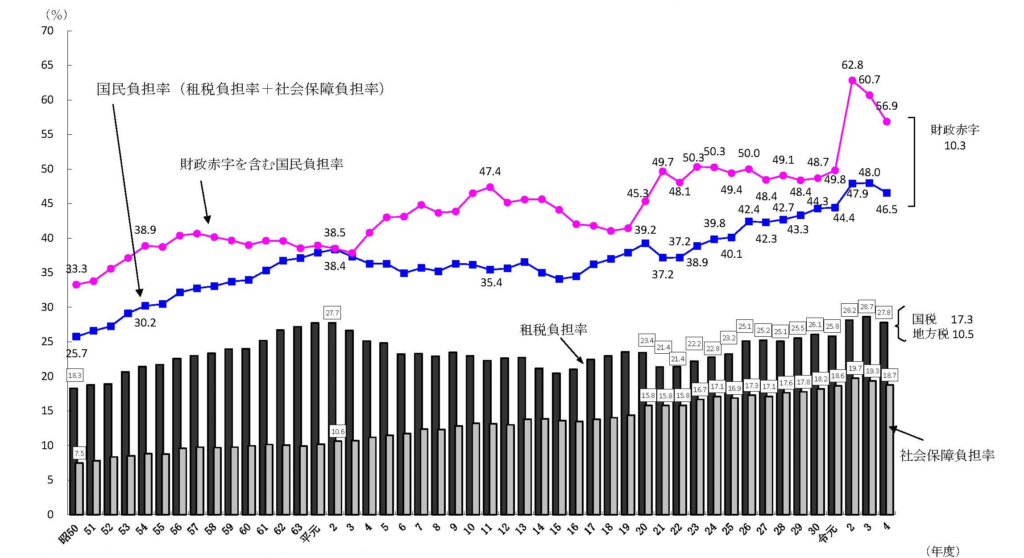

財務省の国民負担率推移をみると、右肩上がりで上昇している。

「五公五民」という言葉を知っているだろうか?

全収穫量の5割を領主が取り、残り5割が農民の手元に残ることを示す言葉である。

江戸時代の初期は四公六民(領主が4割、農民が6割)だったが、質素倹約を奨励した将軍徳川吉宗の享保の改革以降は五公五民となる。大飢饉が発生した享保~天明年間においては、百姓一揆が増え、村の役人や豊かな農民の屋敷を破壊するような出来事が起こった。

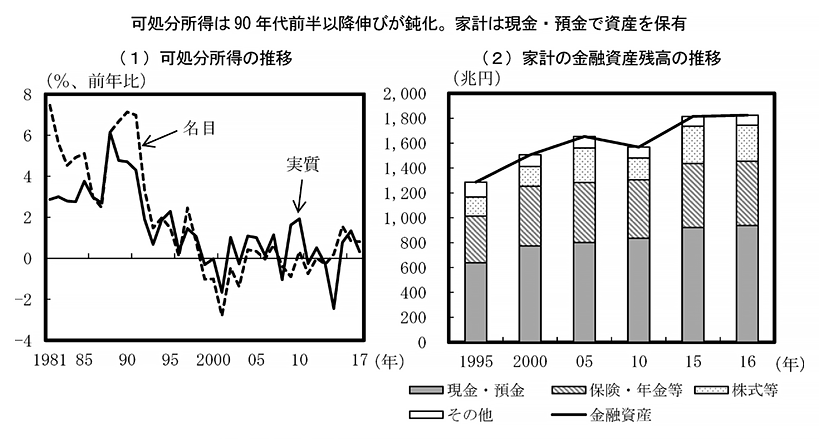

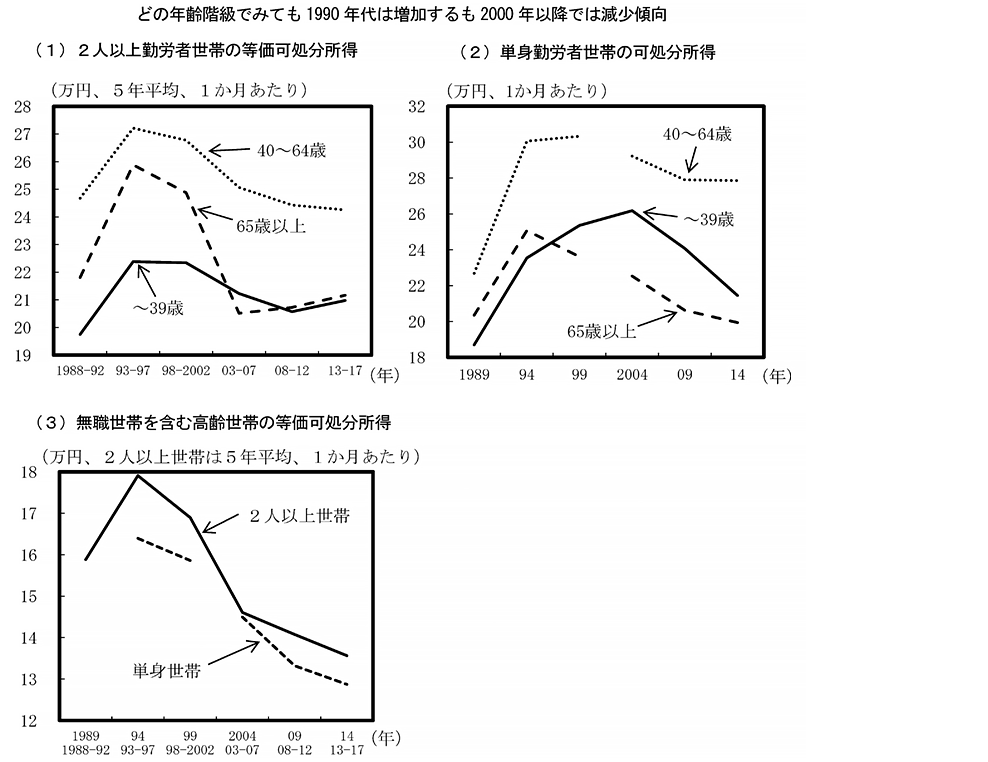

少子高齢化にともない、社会保障費が増大し、国民負担率が上昇している一方で、実質賃金は減少に転じている。

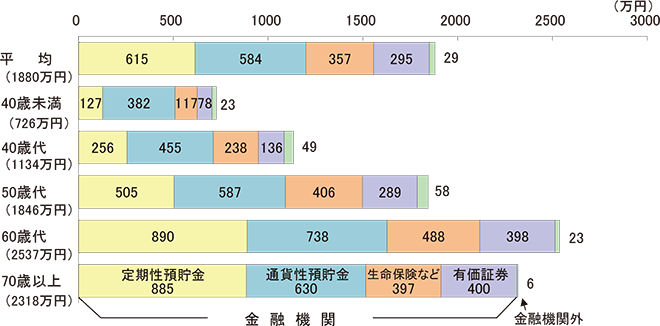

年代が上がる程、通貨性預貯金や有価証券の金額が大きくなっている。すなわち、この表から、高齢者によって平均金額が引き上げられているのが分かる。

若い人程、お金を使うので、お金が必要だ。

にも関わらず、可処分所得がこれほど少ないと、生活するだけでいっぱいいっぱいになる人も多くなるのは容易に想像出来る。

少子化対策や貧困対策の為に「補助金」や「助成金」といった小手先の政策を続けるのであれば、減税を行い、若者の可処分所得を増やす政策をした方が、よほど少子化対策、貧困対策になるのではないだろうか?

現在の「五公五民」状態でも一揆(デモ)が少ないのは、もはや諦めにも近い状態といえる。こんな状態では、「未来が明るい」って思える人は少ないのでは?

果たしてどのくらいの税負担(国民負担率)が適正なのかは、諸説あると思うが、少なくとも現在の国民負担率は、高すぎるような気がする。

【さいごに】

記事の内容は、著者個人の見解である為、著者の理解不足やうっかりさん等によって事実と異なる記載が生じる可能性がある。その為、記事の内容によって生じた損害に対して、一切の責任を負えない事をお伝えする。

日々の出来事を徒然なるままに書き記したブログです。

少しでも役にたてる情報をお伝えできるように取り組みます。